"GESU' DI NAZARET" DI JOSEPH RATZINGER-BENEDETTO XVI

La parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31)

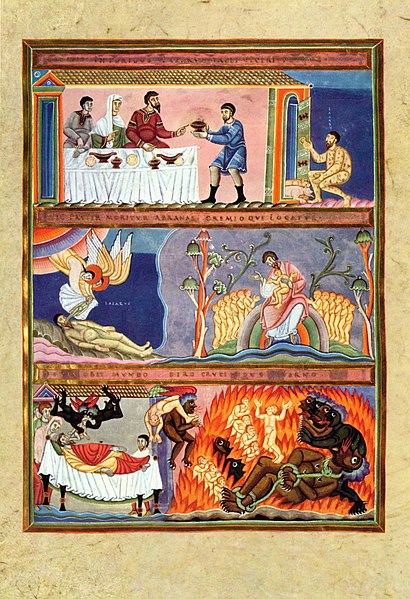

In questa storia ci troviamo un’altra volta di fronte a due figure contrastanti: il ricco che gozzoviglia nella sua agiatezza e il povero che non può nemmeno afferrare i bocconi che i ricchi crapuloni buttano dal tavolo, i pezzetti di pane con cui i commensali, secondo il costume del tempo, si pulivano le mani e che poi buttavano via. I Padri, in parte, hanno inquadrato anche questa parabola nello schema dei due fratelli applicandola al rapporto tra Israele (il ricco) e la Chiesa (il povero Lazzaro), perdendo però in questo modo la tipologia completamente diversa che qui è in gioco.

Lo si vede già nella differente conclusione. Mentre i testi sui due fratelli restano aperti, terminando come domanda e invito, qui viene descritta la fine irrevocabile di entrambi i protagonisti.

Come sfondo che schiude a noi la comprensione di questo racconto dobbiamo considerare la serie di Salmi nei quali si leva a Dio il lamento del povero che vive nella fede in Dio e nell’obbedienza ai suoi comandamenti ma conosce solo sventura, mentre i cinici che disprezzano Dio passano da un successo all’altro e godono tutta la felicità della terra. Lazzaro fa parte di quei poveri, la cui voce udiamo per esempio nel Salmo 44: «Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. [...]Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello» (v. 15-23; cfr. Rm 8,36). L’antica sapienza di Israele si fondava sul presupposto che Dio premia il giusto e punisce il peccatore, che cioè al peccato corrisponde l’infelicità e alla giustizia la felicità. Almeno dal tempo dell’esilio, questa sapienza era entrata in crisi.

Non solo Israele come popolo nel suo insieme pativa più dei popoli che lo circondavano, che lo avevano costretto all’esilio e lo opprimevano, anche in ambito privato diventava sempre più evidente che il cinismo è vantaggioso e che, in questo mondo, il giusto è destinato alla sofferenza. Nei Salmi e nella tarda letteratura sapienziale assistiamo alla faticosa ricerca di sciogliere questa contraddizione, a un nuovo tentativo di diventare «saggi», di comprendere la vita in modo corretto, di trovare e intendere in modo nuovo Dio, che sembra ingiusto o del tutto assente.

Uno dei testi più penetranti di questa ricerca, il Salmo 73, sotto certi aspetti può essere considerato come lo sfondo culturale della nostra parabola. Vediamo quasi stagliarsi innanzi a noi la figura del ricco epulone, del quale l’orante – Lazzaro – si lamenta: «Ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c’è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l’affanno dei mortali [...]. Dell’orgoglio si fanno una collana [...]. Esce l’iniquità dal loro grasso [...]. Levano la loro bocca fino al cielo [...]. Perciò seggono in alto, non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: "Come può saperlo Dio? C’è forse conoscenza nell’Altissimo?"» (Sal 73,3-11).

Il giusto sofferente guarda Dio

Il giusto che soffre e vede tutto ciò corre il pericolo di smarrirsi nella sua fede. Davvero Dio non vede? Non sente? Non lo preoccupa la sorte degli uomini? «Invano dunque ho conservato puro il mio cuore [...]poiché sono colpito tutto il giorno, e la mia pena si rinnova ogni mattina. [...]Si agitava il mio cuore» (Sal 73,13s.21). Il cambiamento improvviso sopraggiunge quando il giusto sofferente nel santuario volge lo sguardo verso Dio e, guardandolo, allarga la sua prospettiva. Adesso vede che l’apparente intelligenza dei cinici ricchi di successo, osservata alla luce, è stupidità: questo genere di sapienza significa essere «stolti e non capire», essere «come una bestia» (cfr. Sal 73,22). Essi rimangono nella prospettiva delle bestie e hanno perduto la prospettiva dell’uomo che va oltre l’aspetto materiale: verso Dio e la vita eterna.

A questo punto ci tornerà alla memoria un altro Salmo, in cui un perseguitato dice alla fine: «Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli [...]. Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza» (Sal 17,14s). Qui si contrappongono due generi di sazietà: la sazietà dei beni materiali e il saziarsi «della tua presenza», la sazietà del cuore mediante l’incontro con l’amore infinito. «Al risveglio», ciò rimanda, in definitiva, al risveglio alla vita nuova, eterna, ma si riferisce anche a un «risveglio» più profondo già in questo mondo: il destarsi alla verità, che già fin d’ora dona all’uomo una nuova sazietà.

Di questo destarsi nella preghiera parla il Salmo 73. Ora, infatti, l’orante vede che la tanto invidiata felicità dei cinici è solo «come un sogno al risveglio»; vede che il Signore, quando sorge, fa «svanire la loro immagine» (Sal 73,20). E adesso l’orante riconosce la vera felicità: «Ma io sono con te sempre: tu mi hai preso per la mano destra. [...] Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra. [...] Il mio bene è stare vicino a Dio» (Sal 73,23.25.28).

Queste non sono soltanto belle parole per far sperare nell’aldilà, bensì è il destarsi alla percezione della vera grandezza dell’essere uomo, della quale naturalmente fa parte anche la vocazione alla vita eterna.

Ogni invidia è superata

Con ciò solo apparentemente ci siamo allontanati dalla nostra parabola. In realtà, con questa storia il Signore ci vuole introdurre proprio nel processo del «risveglio» che ha trovato la sua espressione nei Salmi. Non si tratta di una condanna meschina della ricchezza e dei ricchi, generata dall’invidia. Nei Salmi su cui abbiamo brevemente riflettuto ogni invidia è superata: anzi, all’orante si rende ovvio che l’invidia per questo genere di ricchezza è stolta, perché egli ha conosciuto il vero bene.

Dopo la crocifissione di Gesù incontriamo due uomini benestanti – Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea – che hanno trovato il Signore e sono persone che stanno «risvegliandosi». Il Signore ci vuole condurre da un’intelligenza stolta alla vera sapienza, ci vuole insegnare a riconoscere il vero bene. E così, anche se ciò non si trova nel testo, possiamo in base ai Salmi dire che il ricco epulone già in questo mondo era un uomo dal cuore vuoto, che nei suoi stravizi voleva solo soffocare il vuoto che era in lui: nell’aldilà viene solo alla luce la verità che era ormai presente anche nell’aldiqua. Naturalmente questa parabola, risvegliandoci, è al contempo anche un’esortazione all’amore che dobbiamo donare ora ai nostri fratelli poveri e alla responsabilità nei loro confronti – su ampia scala, nella società mondiale – così come nell’ambito ridotto della nostra vita di tutti i giorni.

La richiesta di segni

Nella descrizione dell’aldilà, che segue poi nella parabola, Gesù si attiene ai concetti correnti nel giudaismo del suo tempo. Pertanto non è lecito forzare questa parte del testo: Gesù adotta gli elementi immaginifici preesistenti senza con questo elevarli formalmente a suo insegnamento sull’aldilà. Approva, tuttavia, chiaramente la sostanza delle immagini. Pertanto non è privo d’importanza il fatto che Gesù riprenda qui le idee dello stato intermedio tra morte e risurrezione, che ormai erano diventate patrimonio comune del giudaismo. Il ricco si trova nell’Ade come luogo provvisorio, non nella «geenna» (l’inferno), che è il termine per lo stato definitivo.

Gesù non conosce una «risurrezione nella morte». Ma, come detto, non è questo il vero insegnamento che il Signore ci vuole trasmettere con questa parabola. Come ha illustrato in modo convincente Jeremias, si tratta piuttosto, in un secondo vertice della parabola, della richiesta di segni.

L’uomo ricco dice dall’Ade ad Abramo quello che, allora come oggi, tanti uomini dicono o vorrebbero dire a Dio: se vuoi che ti crediamo e che conformiamo la nostra esistenza alla parola di rivelazione della Bibbia, allora devi essere più chiaro. Mandaci qualcuno dall’aldilà che ci possa dire che è davvero così. Il problema della richiesta di segni – la pretesa di una maggiore evidenza della rivelazione – pervade l’intero Vangelo. La risposta di Abramo, come, al di fuori della parabola, quella di Gesù alla richiesta di segni da parte dei suoi contemporanei, è chiara: chi non crede alla parola della Scrittura, non crederà nemmeno a uno che venga dall’aldilà. Le verità più sublimi non possono essere costrette alla stessa evidenza empirica che, appunto, è propria solo della dimensione materiale.

Abramo non può mandare Lazzaro nella casa paterna dell’uomo ricco. Ma ora ci viene in mente una cosa che ci colpisce. Pensiamo alla risurrezione di Lazzaro di Betania, narrata nel Vangelo di Giovanni. Che cosa succede? «Molti dei Giudei [...]credettero in lui», ci racconta l’evangelista. Vanno dai farisei e riferiscono l’accaduto. Il Sinedrio si riunisce per discuterne. La faccenda, in quella sede, viene considerata sotto l’aspetto politico: un movimento del popolo, che può risultarne, potrebbe chiamare in causa i romani e generare una situazione pericolosa. Così si decide di uccidere Gesù: il miracolo non porta alla fede bensì all’indurimento (Gv 11,45-53).

© Copyright Famiglia Cristiana, n. 15/2007

Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, "Gesù di Nazaret", Rizzoli 2007